綠海龜(學名:Cheloniamydas,是一種較大型的海龜,海龜屬下的唯一一種。綠海龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中,在大西洋和太平洋各有一個大種群。綠海龜的主要食物為海草與大型海藻,因此體內脂肪累積了許多綠色色素,呈現淡綠色,也因而得名。

綠海龜背腹扁平,表面覆蓋水滴狀的大型背甲,有一對大的船槳狀鰭狀肢。體色通常較淺,但東太平洋種群的綠海龜背甲幾乎呈黑色。不同于海龜科的近親(如玳瑁和紅海龜),綠海龜大多是草食性的。成年龜通常棲息在淺的環湖礁中,以各種海草為食。

與其他海龜一樣,綠海龜在覓食地和繁殖地之間作長距離遷移。世界各地有許多島嶼被稱為海龜島,就是由于綠海龜在島上的沙灘繁殖。雌龜在夜里爬上海灘,筑巢產卵。幼龜孵出后自行爬向大海。那些在野外存活到成年的綠海龜壽命可達八十年。

綠海龜已瀕臨滅絕,全世界僅剩下約20萬頭產卵雌龜,在世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》中列為瀕危物種,也是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES公約)附錄I中的物種。世界上大多數國家也都將綠海龜列為保護動物。捕捉、傷害和獵殺綠海龜都是違法的,許多國家還有相關法律和條例來保護它們的繁殖地。

外形與特征

綠海龜有著典型的海龜的外觀:背腹扁平的身體,短頸,帶喙的頭部,船槳狀的肢體非常適于游泳。成年綠海龜體長可達1.5米,體重68-190千克,平均背甲長度78-112厘米;特別大的綠海龜能長到315千克甚至更重,目前已知的最大的綠海龜重395千克,背甲長153厘米。

綠海龜在解剖學上有幾個特點使其區別于同科的其他海龜。與它們的近親玳瑁不同,綠海龜的吻部很短,沒有鉤狀的喙。上頜鞘有鋸齒狀邊緣,下頜邊緣的鋸齒則更明顯。綠海龜頭部的背面只有一對前額鱗,背甲由5片椎盾,4對肋盾構成,腹甲和背甲由4對緣盾連結。成龜的前肢上只生有一爪(玳瑁是兩個),但有時第二個爪在較年幼的個體身上很明顯。

綠海龜背甲的顏色和花紋多樣,并且隨著時間的推移而變化。和其他海龜一樣,綠海龜幼龜的背甲大多呈黑色、深棕色或橄欖色,腹甲色淺,而成龜則是全棕色,帶斑點或放射狀大理石花斑,腹面黃色。綠海龜的四肢是深色帶黃,中央有一個大的深棕色斑點。

分布

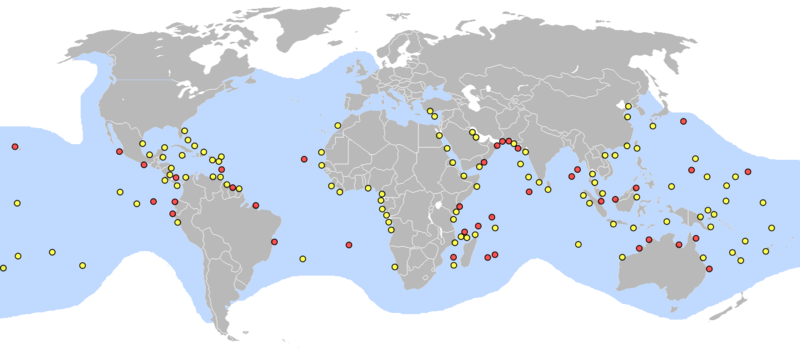

綠海龜的分布范圍延伸到世界各地的熱帶和亞熱帶海域,有兩個主要亞種群:大西洋和東太平洋亞種群。兩個種群在遺傳上相互區別,并且有各自的覓食范圍和繁殖地。

大西洋亞種群

綠海龜的活動范圍遍布整個大西洋。北至大西洋西部的加拿大和東部的不列顛群島,都發現過它們的蹤跡。南部范圍往東延伸到非洲南端以南,往西到大西洋西部的阿根廷。主要的筑巢地在加勒比地區的各個島嶼,美國大陸東海岸和南美大陸東部沿岸;值得注意的是,在北大西洋的孤立島嶼也有綠海龜的筑巢地。與零散分布的繁殖地相反,綠海龜的覓食地非常廣泛地分布在它們的整個活動范圍。

印度洋 – 太平洋亞種群

在太平洋地區,綠海龜的分布范圍北至阿拉斯加南岸,南至太平洋東部的智利。綠海龜在西太平洋的分布北達日本和俄羅斯太平洋沿岸的南部地區,南至新西蘭最北端和塔斯馬尼亞以南的一些島嶼。綠海龜的蹤跡遍布整個印度洋。

生態和行為

作為人們研究的第一個海龜物種,人們所知的大多數有關海龜生態的知識都來自于

對綠海龜的研究。綠海龜的生態隨著生活史的不同階段會發生很大的變化。新孵化的幼龜是肉食性的,營浮游生活,屬于開放海域小型自游生物群的一部分。相反的,綠海龜亞成體和成體為草食性,常在近海的海草床中活動。

根據生命階段的不同,綠海龜在三種不同類型的棲息地之間遷移。它們在海灘上產卵,而其余大部分的時間在生長著茂盛的海草床沿海淺水區生活。同世代的海龜經常整體在一對固定的攝食區和繁殖區之間遷徙。在出生的頭五年,幼龜大部分時間生活在遠洋的輻合帶。它們通常很難被發現,因為他們在浮游帶的深水處活動。綠海龜的泳速通常在2.5 -3公里/小時。

只有人類和大型鯊魚會捕食成年綠海龜。具體而言,鼬鯊(Galeocerdocuvier)在夏威夷海域獵食成年綠海龜。亞成體和新生的幼龜有更多的天敵,包括蟹類、小型海洋哺乳類和水鳥。在土耳其,綠海龜的卵很容易被赤狐和金豺(亞洲胡狼)所捕食。

生活史

一般而言,野外綠海龜需20—50年才能達到性成熟,成年的綠海龜背甲長約90-125厘米,體重超過100千克。成年綠海龜可由其尾巴的長短來辨識雌雄,雄性綠海龜的尾巴可長約背甲的一半,而雌性綠海龜尾長一般不會超過背甲后緣。未成年的綠海龜則無法從外觀上辨識出雌雄。

成年綠海龜產卵季前,雄龜和雌龜會從其覓食棲地洄游到產卵沙灘附近的海域進行交配,雄性綠海龜會試探性的用鼻子摩擦雌性綠海龜的脖子,或是輕輕的咬住雌龜的后頸及前肢,若是雌性海龜沒有逃開,雄性綠海龜就緩緩的繞到雌性綠海龜的后方,利用前肢的爪子鉤住雌性綠海龜的背甲,和她交配。雌性綠海龜上岸產卵時身上有抓痕,甚至流血;常可見數頭雄性綠海龜爭相與一頭雌性綠海龜交配,交配的行為有可能在海面上或是海里進行。

雌性綠海龜多半在人煙罕至的沙灘上產卵。它們對棲息地的專一度很高,在認定棲息地之后,無論離開多遠,絕大部分綠海龜會回到原來的棲地進行繁衍。但是,如果產卵棲息地遭到嚴重破壞或改變時,如:多次嘗試后仍然無法順利掘洞、上岸屢次受到嚴重干擾或有阻礙物擋隔而無法上岸,都會使綠海龜被迫放棄原先的產卵沙灘,重新找尋更適合的繁殖地域。

剛孵出的幼龜,背甲直線長約四到五厘米之間,差不多是成人的掌心長度。背甲主要是黑色,腹部背甲邊緣和鰭緣是白色。同一窩的小綠海龜多半會在同一時間內爬出卵窩(稱為脫出),脫殼而出的幼龜,約需3到7天的時間才能爬出卵窩。避敵天性使然,幼龜通常會在夏天夜晚沙溫較低時,才會爬出地面,向著較為明亮的大海匍匐前行。在到達海邊時,便借著趨浪性,順著海浪的聲音,沖進浪花里,奮力向外海游出。可以不停向外游上24小時,以減少被天敵捕食的機會。

小綠海龜成長至背甲長二、三十厘米之后,才結束其浮游生活,此時稱為亞成體,它們會在近岸的淺水區域,選擇有海草或大型藻類豐盛的棲息地,營以海中植物為主食的底棲性生活。而這類的區域多與珊瑚礁重疊分布,因此在珊瑚礁區常可見到綠海龜的蹤跡。綠海龜成體的體長都在八、九十厘米以上。

保護現狀

在人為干擾方面,產卵地的破壞包括騷擾產卵雌龜、不當挖掘龜卵、捕捉小海龜及不當的建設開發、采挖沙石、岸上燈光設備等。騷擾產卵雌龜包括刻意的捕抓與無意的探訪干擾,尤其以不知情游客的沙灘活動居多。過多的干擾會使雌龜無法產卵,并可能永遠放棄該產卵地;而不當挖掘龜卵、捕捉小綠海龜更是直接減少新生小龜數量,以上三因素都會使產卵地的綠海龜種群數量減少。

不當的建設開發、采挖沙石會使得沙灘變成礫灘,甚至消失。如此一來,雌龜不但無處產卵,小海龜脫殼出后也會因爬不過礫石而曬死于沙灘上。另外,岸上燈光設備、沙灘附近的路燈及(或)建筑物所發出的強光,會干擾憑借趨光性尋找海洋的幼龜,使其無法找到下海的路,因而慘遭天敵的捕殺或是曝尸沙灘上。

對海龜的人為危害包括不當捕魚而造成的嚴重的海龜誤捕,使得每年死于誤捕的海龜不計其數。

人們對太平洋地區的綠海龜的覓食地還知之甚少,最可能的地區是下加利福尼亞、南加州和墨西哥沿岸。但在這些地區,綠海龜被沿海漁船誤捕的風險也非常高。目前已確定的唯一一個綠海龜覓食地在圣地亞哥灣,但這一地區已被重金屬和多氯聯苯嚴重污染。殘留的漁線纏繞或者誤食塑料袋也能造成海龜死亡。在圣地亞哥灣,人們曾發現一只死亡的成年綠海龜,食道被單纖維的網狀物死死纏住。

纖維狀乳突瘤癥在綠海龜種群中的傳播也是一大問題。這是一種傳染性的引起海龜體表腫瘤的病癥。盡管部分個體似乎對這種疾病有抵抗力,仍有相當數量的海龜感染后會死亡。