為了一只貓的死活,100 年前的天才哲學家,學歷最高的足球運動員,撩妹無數的量子力學教授……他們都在糾結個啥?如果你完全不懂量子力學,請放心大膽地往下看,我保證不用任何公式就能讓你秒懂。

116 年前的 12 月 12 日,馬可尼收到橫跨大西洋、人類史上第一個無線電信號的那一天。

似乎什么都沒有改變。

包括馬可尼自己,當時沒有人能夠想象,在接下來的一百多年,通信會把世界變成什么樣子。

2016 年 8 月 16 日,世界第一顆量子通信衛星「墨子號」從酒泉發射的那一天。

就像當年的馬可尼一樣,我們也無從想象,未來的量子計算與量子通信,終將帶來一個怎樣的魔法時代。

絕對安全的信息傳輸?

智商秒殺全人類的人工智能?

瞬移、穿越不再是科幻?

潘建偉教授的量子通信衛星上天了。

5 年后,人人都會用無法破解的加密網絡刷信用卡。你還覺得量子理論是象牙塔里的黑科技,和你的生活毫無關系?

讓我們先從神秘的量子理論開始,解密量子通信。

這注定是一場不可思議的旅程。

如果你完全不懂量子力學,請放心大膽地往下看,我保證不用任何公式就能讓你秒懂,連 1+1=2 的幼兒園數學基礎都不需要。

如果你自以為懂量子力學,請放心大膽地往下看,我保證你看完會仰天長嘆:什么是量子力學啊?

正如量子力學大師費曼所說:沒有人懂量子力學。如果你覺得懂了,那肯定不是真懂。

在燒腦、反直覺和毀人三觀方面,沒有任何學科能夠和量子力學相比。如果把理工男最愛的大學比作霍格沃茲魔法學校,那么唯一和量子力學專業相提并論的,只能是黑魔法。

然而,量子理論之所以如此神秘,并不是因為物理學家的故弄玄虛。其實,在量子理論剛誕生的搖籃時期,它只是一門人畜無害的學科,專門研究電子、光子之類小玩意兒。

而 「量子」 這個現在看來很厲害的名字,本意不過是指微觀世界中「一份一份」的 不連續能量 。

這一切,都源于一次物理學的靈異事件。

百年戰爭

20 世紀初,物理學家開始重點糾結一個糾結了上百年的問題:光,到底是波還是粒子?

粒派所謂粒子,可以想象成一顆光滑的小球球。

每當你打開手電,無數光子就像出膛的炮彈一樣,筆直地射向遠方。

很多著名科學家(牛頓、愛因斯坦、普朗克)做了很多權威的實驗,確鑿無疑地證明了光是一種粒子。

波派所謂波,就像往河里扔塊石頭,產生的水波紋一樣。

如果把光看作是一種波,可以完美解釋干涉、衍射、偏振等經典光學現象。

很多著名科學家(惠更斯、楊、麥克斯韋、赫茲)做了很多權威的實驗,確鑿無疑地證明了光是一種波,電磁波。

可問題是,波和粒子畢竟是兩種截然不同的東西啊!

粒子可分成一個一個的最小單位,單個粒子不可再分;波是連續的能量分布,無所謂「一個波」或者「兩個波」; 粒子是直線前進的,波卻能同時向四面八方發射; 粒子可以靜止在一個固定的位置上,波必須動態地在整個空間傳播。波與粒子之間,存在著不可調和的矛盾。

于是自古以來,塞伯坦星上的科學家就分成兩派: 波派和粒派 ,兩派之間勢均力敵的百年撕逼戰爭從未分出勝負。

很多人問我:科學家為什么要為這種事情勢不兩立,大家擱置爭議、共同研究不就得了。

為了一個字:

信仰!

千面之神

且問你:《權力的游戲》中,信奉七神的維斯特洛人民,為何要與信奉舊神的關外野人拼個你死我活?

自古以來,人們為了信仰爭端大開殺戒,早已不足為奇。

唯一的和諧社會可能是古希臘:他們的神多達百八十號,有管天上、有管地下,各路神仙各司其職,倒也井水不犯河水。

人稱:希臘眾神。

要命的是,科學家們信仰的神只有一個,而且是放之宇宙而皆準的全能大神。這位神祇的名字,叫作 真理 。

大到宇宙的誕生,小到原子的運轉,科學家們相信,這個世界的萬事萬物都是基于同一個規律,可以用同一個理論,甚至同一套方程解釋一切。比如,讓蘋果掉下來把牛頓砸暈的是萬有引力,讓月亮懸在空中掉不下來的也是萬有引力。用同一個方程,既能算出地球的質量,也能讓馬斯克的獵鷹九號火箭上天,這就是科學的威力。

想要一個宇宙、兩種規律?

對不起兄弟,別在科學界混了,您可以去跳個槽,比如競選總統。

當然,科學家們沒有誰敢自稱是真理的代言人,就連牛頓謙虛起來都是這樣的:「我只是一個在海灘上撿貝殼的孩子,而真理的大海,我還沒有發現啊!」

就算是撿貝殼,撿的多了,說不定拼到一起就能窺見真理之神的全貌呢!

整個科學史,就像一個集卡拼圖的過程。做實驗的科學家們每發現一個科學現象,搞理論的科學家們就絞盡腦汁推測它背后的運行規律。不同領域的大牛把各方面的知識、理論慢慢拼到一起,真理的圖像就漸漸清晰。

在 20 世紀初,光學的知識儲備和數學理論越來越完善。大家逐漸覺得,這一塊的真相總算有希望拼出來了——結果卻發現,波派和粒派的理論早已背道而馳,還各自越走越遠。這就好比你集了一輩子卡片,自以為拼得差不多了。這時突然發現,你拼出的圖案居然和別人是不一樣的,而且差的不是一點點!

是不是有種把對方連人帶圖都砸爛的沖動?

當時波派和粒派都堅信,自己手上的拼圖,才是唯一正確的版本。

雙方僵持不下直到 1924 年,終于有人大徹大悟: 波 or 粒,為什么光不能兩者都是呢?

也許在某些時候,粒子看起來就像是波;在另一些時候,波看起來就像是粒子。波和粒如同陰陽一般相生相克,就像一枚硬幣的正反兩面(波粒二象性),只不過我們一直以來都在盲人摸象、各執一詞。

真理確實只有一個,但是真理的表現形式,會不會存在著多個版本?

難道真理就是那個千面之神,用千變萬化的面目欺騙了我們如此之久?

靈異的實驗

究竟是波,是粒,還是波粒二象,大家決定,用一個簡單的實驗來做個了斷:

雙縫干涉實驗雙縫,顧名思義,就是在一塊隔板上開兩條縫。

用一個發射光子的機槍對著雙縫掃射,從縫中漏過去的光子,打在縫后面的屏上,就會留下一個光斑。(等效于 1961 年電子雙縫干涉實驗)

在實驗之前,科學家的推測如下:

第一種可能

如果光子是純粒子,那么屏幕留下兩道杠。

光子像機槍發射的子彈一樣筆直地從縫中穿過,那么屏幕上留下的一定是 2 道杠,因為其他角度的光子都被板擋住了。

第二種可能

如果光子是純波,那么屏幕上會留下斑馬線般的一道道條紋。

光子穿過縫時,會形成 2 個波源。兩道波各自震蕩交匯(干涉),波峰與波峰之間強度疊加,波峰與波谷之間正反抵消,最終屏幕上會出現一道道復雜唯美的斑馬線(干涉條紋)。

第三種可能

如果光子是波粒二象,那么屏幕圖案應該是以上兩種圖形的雜交混合體。

總之,

兩道杠 = 粒派勝;

斑馬線 = 波派勝;

四不像 = 平局。

是波是粒還是二合一,看屏幕結果一目了然,無論實驗結果如何,都在我們的預料之中。

第一次實驗 :把光子發射機對準雙縫發射。

結果 :標準的斑馬線。

根據之前的分析,這證明光子是純波。OK,實驗結束,大家回家洗洗睡吧。

粒派不服:我明明知道光子是一個一個的粒子!

這樣,我們再做一次實驗,把光子一個一個地發射出去,看會怎么樣,一定會變成兩道杠的!

第二次實驗 :把光子機槍切換到點射模式,保證每次只發射一個光子。

結果 :斑馬線,竟然還是斑馬線,怎么可能?我們明明是一、個、一、個把光子發射出去的啊!

最令人震驚的是,一開始光子數量較少時,屏幕上的光點看上去一片雜亂無章,隨著積少成多,漸漸顯出了斑馬線條紋!

光子要真的是波,那粒派也不得不服。

問題是:根據波動理論,斑馬線來源于雙縫產生的兩個波源之間的干涉疊加;而單個光子要么穿過左縫、要么穿過右縫,穿過一條縫的光子到底是在和誰發生干涉?

難道……光子在穿過雙縫時分裂成了兩個?一個光子分裂成左半光子和右半光子,自己的左手和右手發生了關系?事情好像越來越復雜了。干脆一不做二不休,我們倒要看看,光子究竟是怎樣穿過縫的。

第三次實驗 :在屏幕前加裝兩個攝像頭,一邊一個左右排開。哪邊的攝像頭看到光子,就說明光子穿過了哪條縫。同樣,還是點射模式發射光子。

結果:每次不是左邊的攝像頭看到一個光子,就是右邊看到一個。一個就是一個,從來沒有發現哪個光子分裂成半個的情況。

大家都松了一口氣。 光子確實是一個個粒子,然而在穿過雙縫時,不知怎么就會變形成兩道波同時穿過,形成干涉條紋。

雖然詭異了些,不過據說這就是 波粒二象性 了,具體細節以后再研究吧,這個實驗做得人都要精分了。

然而,就在這時,真正詭異的事情發生了……

人們這才發現,屏幕上的圖案,不知什么時候,悄悄變成了兩道杠!

沒用攝像頭看,結果總是斑馬線,光子是波;

用攝像頭看了,結果就成了兩道杠,光子變成了粒子。

實驗結果取決于看沒看攝像頭?

這不科學啊,做物理實驗竟然見鬼了啊!

一個貌似簡單的小實驗做到這份上,波和粒子什么的已經不重要了,重要的是現在全世界的科學家都懵逼了。

這是有史以來第一次,人類在科學實驗中正式遭遇靈異事件。

觀察者魔咒

你還沒看出靈異在哪里?

好吧,請先看懂下面這個例子:

電視里正在直播足球比賽,一個球員起腳射門——

「咔」暫停,你預測一下這個球會不會進?

在球迷看來: 球進還是不進,和射手是不是 C 羅、梅西有關,和對方門將的狀態有關,和裁判收沒收錢說不定還有關。

在科學家看來: 有關的東西更多,比如球的受力、速度和方向,距離球門的距離,甚至草皮的摩擦力、球迷吼聲的分貝數等等。

不過,只要把這些因素事無巨細地考慮到方程里計算,完全可以精確預測三秒后球的狀態。但無論是誰,大家都公認的是,球進與不進,至少和一件事情是絕對無關的:

你家的電視。

無論你用什么品牌的電視,無論電視的屏幕大小、清晰度高低、質量好壞,無論你看球時是在喝啤酒還是啃炸雞,當然更無論你看不看電視直播——該進的球還是會進,該不進就是不進,哪怕你氣得把電視機砸了都沒用。

你是不是覺得,上面說的全都是廢話?那么,仔細聽好:

雙縫干涉的第三次實驗證明了,在其他條件完全相同的情況下,球進還是不進,直接取決于在射門的一瞬間,你看還是不看電視!

看還是不看,這是一個問題!

光子從發射器射向雙縫,就好比足球射向球門;用攝像頭觀測光子是否進縫、怎么個進法,就好比用電視機看進球。

第三次實驗與第二次的唯一區別,就是實驗 3 開了攝像頭觀察光子(看電視),實驗 2 沒放攝像頭(不看電視)——兩次實驗的結局竟截然不同。

這,就是觀察者的魔咒。

難道說,不看光子它就是波,看一眼,它就瞬間變成粒子?

難道說,「光子是什么」這一客觀事實,是由我們的觀察(放不放攝像頭)決定的?

難道說,對事物的觀察方式,能夠改變事物本身?

三觀崩塌

在所有人懵逼的時候,還是有極少數聰明人,勇敢地提出了新的理論: 光子,其實是一種智能極高的外星 AI 機器人。

之所以觀察會導致實驗結果不同,是因為光子在你做實驗之前就悄悄偵查過了,如果發現有攝像頭,它就變成粒子形態;如果發現是屏幕,就變成波的形態。

這個理論讓我想起了傳說中的:

難道機器人阿童木真的存在?(「阿童木」是日語「アトム」的發音直譯,詞語源自英語「Atom」,意即「原子」)

這種扯淡理論居然沒被口水噴死,還要做實驗去驗證它,可見科學家們已經集體懵逼到了什么地步。

第四次實驗:

事先,只有屏幕沒有攝像頭;

我們算好光子穿過縫的時機,等它穿過之后,再以迅雷不及掩耳之勢加上攝像頭。(等效于 1978 年惠勒延遲選擇實驗)

結果是啥?

無論加攝像頭的速度有多快,只要最終加上了攝像頭,屏幕上一定是兩道杠;反過來,如果一開始有攝像頭,哪怕在最后一刻秒秒鐘撤掉,屏幕上一定是斑馬線。

回到看球賽的那個例子,就好比:我先閉上眼睛不看電視,等球員完成射門、球飛出去 3 秒鐘后,我突然睜開眼睛,球一定不進,百試百靈。

在你沖出門去買足彩之前,我先悄悄提醒你:這種魔咒般的黑科技,目前只能對微觀世界的基本粒子起作用。要用意念控制足球這樣的大家伙,量子還做不到啊!

請注意,加不加攝像頭,是在光子已經穿過雙縫之后再決定的。不管光子在穿縫的時候變成什么形態,過了縫應該就定型了。

既然光子的狀態在加攝像頭之前就定型了,為什么實驗結果還是能在最后一刻發生變化?

難道說,在之后做出的人為選擇(未來),能夠改變之前已經發生的事實(歷史)?

而且,加攝像頭的速度,可以做到非常快(40

納秒)。就算光子真的是個狡猾的微型變形金剛,當它變成波的形態穿過雙縫,在最后一刻卻發現面前是一個攝像頭時,它也來不及再次變身了吧?「主觀決定客觀」「未來改變歷史」「外星人其實是無處不在的光子」……

好端端一個實驗弄得謠言四起,物理學家們紛紛感到幾百年來苦心經營的科學體系正在崩塌。

與之一起崩塌的,還有全人類的三觀。

量子魔法時代的大幕,正在徐徐拉開。

為了一只貓的死活,100 年前的天才哲學家,學歷最高的足球運動員,撩妹無數的量子力學教授……他們都在糾結個啥?

另一些人,卻恰恰相反——他們做任何事,都是為了糾結,下面我要說的,就是另一些人的故事。

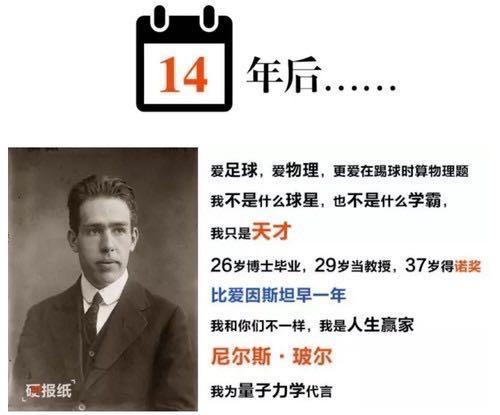

學歷最高運動員

1908 年夏天。

丹麥,哥本哈根。

一名足球運動員正在思考自己的前程。

23 歲,是時候做個決定了。比自己小兩歲的弟弟,已經成為國奧隊

的中場核心。在剛剛結束的倫敦奧運會上,哈那德·玻爾率丹麥隊 17:1

血洗法國隊,斬獲銀牌創造「丹麥童話」,一夜之間成為家喻戶曉的球星。而我,作為丹麥最強俱樂部——哥本哈根 AB 隊的主力門將,居然從未入選國家隊,這簡直是一種恥辱。

國家隊大名單里怎能沒有我?

教練說我什么都好,唯一的弱點是喜歡思考人生。

上次和德國米特韋達隊踢友誼賽,對手竟敢趁我在門框上寫數學公式的時候,用一腳遠射偷襲,打斷我的思路!最后一刻不還是被我的閃電撲救解圍,要是后衛早點上去堵槍眼,那場球踢完就可以交作業了。

是成為世界最偉大的門將,還是成為世界最偉大的物理學家,這是一個問題,我需要糾結一下。

第一章里我們講到,100 多年前,為了搞清光子究竟是波還是粒子,科學家們被一個貌似簡單的「雙縫干涉」實驗弄到集體「精分」。

這個實驗明白無誤地說明,光子既可以是波,也可以是粒子。

至于它到底是什么,取決于你的 觀測姿勢 。

裝攝像頭觀測光子的位置,它就變成粒子;不裝攝像頭,它就是波!

我們曾經天真地以為,無論用什么樣的姿勢看電視直播,都不可能影響球賽結果,可是在微觀世界中,這個天經地義的常識好像并不成立,這就是那么多高智商理工男懵逼的原因。

但是在玻爾看來,將宏觀世界的經驗常識套用到微觀世界的科學研究上,純屬自尋煩惱。

通過常識,我們可以理解一個光滑小球的物理屬性;但是憑什么斷定,組成這個小球的萬億億億個原子,也一定有著和小球完全相同的屬性?

憑什么在微觀世界中,原子、電子、光子,一定要遵循和宏觀世界同樣的物理法則?

一般人糾結的問題無非是:量子世界的物理法則為什么這么奇怪啊……

只有天才,能夠直截了當問出關鍵問題:這些法則是什么?

嚴格來說,量子理論是一群人,而不是一個人創立的。但是如果一定要選出一個「量子力學代言人」的話,我覺得非玻爾莫屬,因為當別人糾結的時候,他第一個想通了。

通過前面那些燒腦的實驗,玻爾總結了量子世界的三大基本原則:

態疊加原理在量子世界,一切事物可以同時處于不同的狀態(疊加態),各種可能性并存。比如,在雙縫干涉實驗中,一個光子可以同時處在左縫和右縫。這種人類無法想象的疊加態,才是最普通不過的本質形態;而在我們看來「正常」的非黑即白,才是一種特例。

測不準原理疊加態是不可能精確測量的。比如,精確測出了粒子的位置,但它的速度卻永遠測不準!這并不是因為儀器精度不夠高,其實,儀器再好都沒用。這個不可能是被宇宙規律所禁錮的「不可能」,而非「有可能但目前做不到」。

觀察者原理雖然一切事物都是多種可能性的疊加,但是,我們永遠看不到一個既左且右、又黑又白的量子物體。只要進行觀測,必然看到一個確定無疑的結果。至于到底看到哪個態則是隨機的,其概率高低取決于疊加態中哪個態的成分居多。

這樣一來,實驗解釋起來就輕松多了:

「雙縫干涉」實驗的官方解釋:

沒裝攝像頭:光子在未觀測的情況下處于「多種可能性并存」的疊加態,以 50% 的概率同時通過了左縫和右縫,形成干涉條紋;

裝上攝像頭:光子被觀測后只能處于一個態,不能神奇地同時穿雙縫了,所以干涉條紋就消失了。

這就是目前量子力學教科書上的正統理論:哥本哈根解釋。

終于,一切都有了答案。

有了答案嗎?

因為完美解釋了雙縫干涉等靈異現象,玻爾一(四)夜(面)成(樹)名(敵)。

但小伙伴們卻紛紛表示:這個理論不僅反直覺反人類,而且 bug 點很多!

比如,沒有觀測時,光子是混沌中的疊加態;觀測的一瞬間,光子就變成了單一的確定態,請問兩種態是怎樣無縫切換的?

按照玻爾的說法,觀測的一瞬間,光子就隨機蛻變成多種可能中的一種,還把這個過程取名叫 「塌縮」 。具體怎么個塌法,玻爾自己也說不清。

再比如,既然觸發「塌縮」的前提是「觀測」,那么誰能夠成為合格的觀察者呢?

科學家、人類、一切生命體、還是包括人工智能在內的任何智慧形態?

眾說紛紜之際,給玻爾帶來致命一擊的,是一只貓。

一只貓的拷問

10 年前,正是薛老師親手寫下了量子波動方程,與矩陣力學、路徑積分一起,被后人并稱為量子力學的三大基石。

10 年后的 1935 年,對「哥本哈根解釋」的群起而攻之,薛老師打響了第一槍。

當時,幾乎所有人覺得「疊加態」是個純屬幻想的玩意兒,卻沒人能真正駁倒玻爾和他的哥本哈根學派。

因為,「態疊加」「測不準」「觀察者」無論這三大原理違和感多么強,都被玻爾視作量子世界不可挑戰的公理。所謂公理,就像「兩點之間有且只有一條直線」,或者牛頓力學三定律一樣,是無法、也無須證明的宇宙基本大法。

在玻爾看來,物理學家的任務是透過現象找規律,而不是去質問上帝:你為什么要把宇宙設計成這樣子?

而且,憑什么微觀世界的宇宙法則,一定要和宏觀世界的生活經驗相符呢?

無懈可擊的玻爾之盾,也只有金槍不倒的薛定諤之矛能夠與之一戰。

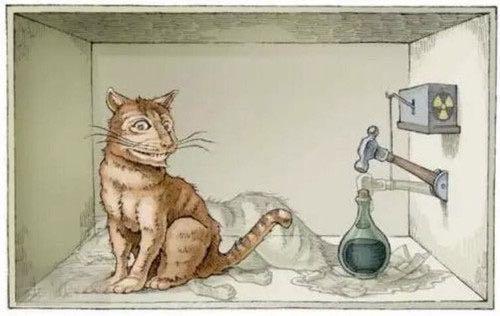

「薛定諤的貓」 就是薛老師用來挑戰玻爾的頭腦實驗(以下實驗純屬想象、推理,沒有任何無辜的貓因此而被害)。

把一只貓關在封閉的箱子里。

和貓同處一室的還有個自動化裝置,內含一個放射性原子:如果原子核衰變,就會激發α射線->射線觸發開關->開關啟動錘子->錘子落下->打破毒藥瓶,于是貓當場斃命。

在這個邪惡的連環機關中,貓的死活直接取決于原子是否衰變;然而,具體什么時候衰變是無法精確預測的隨機事件。

只要不打開盒子看,我們就永遠沒法確定,貓此時此刻到底是死是活。

刑具準備完畢,現在,薛老師對玻爾的拷問開始:

1. 原子啊、衰變啊、射線啊,這些都屬于你們整天研究的「微觀世界」,自然得符合量子三大定律,沒錯吧?

2. 按照玻爾你自己的說法,在沒打開盒子觀測之前,這個原子處于「衰變」+「沒衰變」的疊加態,沒錯吧?

3. 既然貓的死活取決于原子是否衰變,而原子又處于「衰/不衰」的疊加態,那是不是意味著,貓也處在「死/沒死」的疊加態?

原子衰變 = 死貓;原子沒衰變 = 活貓;疊加態原子 = 疊加態的貓。

所以,按照哥本哈根解釋,箱中的貓是不死不活、又死又活的混沌之貓,直到開箱那一刻才瞬間「塌縮」成一只死貓或者活貓?

薛老師的邏輯,其實就是反證法:以子之矛,攻子之盾。先假裝你是完全正確的,然后順著你的說法推理啊,直到推出一個荒謬透頂的結論——那只能說明你從一開始就錯了!

至于為什么要放進一只貓,這又是薛老師的高明之處。

以前大家研究原子、光子,總覺得那是與日常完全不同的另一個世界;無論量子多么詭異,我們總可以安慰自己說:微觀世界的規律,不一定適用于宏觀物體。

科學家們做完燒腦的實驗,還能回歸老婆孩子熱炕頭的正常生活。

現在,薛老師把微觀的粒子和宏觀的貓綁在一起,要么你承認疊加態什么的都是不切實際的胡思亂想,要么你承認貓是不死不活的疊加態——別糾結,二選一。

連三歲小孩都知道,如果打開箱子看到一只死貓,那說明貓早就死了,而不是開箱的瞬間才死的——只不過它被毒死的時候,你裝作沒聽到慘叫聲而已。

你的理論告訴我們,貓在被觀測前是不死不活的;那么,如果把你關進一個密室,你不也變成不死不活了嗎?或者,在密室中的你看來,全世界的人都是不死不活的僵尸態?還是說,地球和太陽是否存在,都變成不確定的了?

薛老師的貓,本意是想讓玻爾下不了臺,萬萬沒想到,這只貓卻引發了唯心、唯物主義的大辯論。

哲學家們突然發現,終于有機會以專家的身份,來對科學界說三道四了。

「我思故我在」的誤會

400 年前,一個法國大叔的思考,奠定了唯心主義哲學的核心思想。

假設世間一切都是幻覺,所謂人生,也許只是我們的大腦在黑客帝國的 AI 里做的一個夢,說不定身體正插滿管子泡在培養皿中。

那么問題來了:如果一切都可能是幻覺,那么,還有沒有絕對不是幻覺的東西呢?

有。

唯一不可能是幻覺的,只有「我們正在思考世界是不是幻覺」這件事。

我在思考,至少說明我還是個東西。

其實,唯心主義并不是「我想要什么存在它就存在」,而是「只有我的意識(心)無可置疑,世界卻可能是幻覺」。所以,如果你認真看那些唯心主義哲學大師的著作,會發現他們的邏輯嚴密得令人發指。

而唯物主義者的觀點則是「我在故我思」:世界肯定不是幻覺,不過每個人都把自己版本的幻覺當作客觀世界的真相。但是,到底哪一個世界觀才對呢?

由于唯物主義者無法證明這個世界一定不可能是黑客帝國,而唯心主義者也拿不出這個世界一定就是黑客帝國的確鑿證據,所以誰也無法說服對方。

直到唯心主義者們聽說了量子力學。

這么說來,主張「心外無物」的明代哲學家王陽明,早在 500 年前就發明了量子力學!

王陽明與友人同游南鎮,友人問曰:

「天下無心外之物,如此花樹,在深山中自開自落,于我心亦何相關?」

先生答曰:

「你未看此花時,此花與汝心同歸于寂,你來看此花時,則此花顏色一時明白起來,便知此花不在你的心外。」

唯心所現,唯識所變。

未看此花時,花的存在是不確定的疊加態;起心動念的一剎,花才會從不確定態「塌縮」為確定態,你觀察的世界因此呈現。

意識與物質互為因果,無法割裂。量子力學的「觀測導致塌縮」就是唯心主義的鐵證!

然而,很多人至今都不知道「意識決定觀測結果」這個名聲在外的量子黑科技,其實是道聽途說導致的誤會。

回到雙縫干涉實驗,如果科學家故意不觀測實驗結果,而是用機器自動記錄;去掉人類的「意識」干擾,是不是量子態就不會塌縮了?

再比如,做實驗時突然飛過一只蒼蠅,在它的 N 只復眼注視下,光子的疊加態會因此而塌縮嗎?(你以為蒼蠅就沒有意識嗎?)

結果, 根本沒有任何影響 !

屏幕結果是代表波動的斑馬線還是代表粒子的兩道杠,只與實驗設備的設置有關,和誰來觀測、是否觀測無關。

只要實驗中雙縫全開,哪怕有一億雙眼睛盯著,看見的仍然是未塌縮的疊加態光子產生的干涉條紋。

現在看來,比玻爾那句毀人不倦的「觀察導致塌縮」更準確的表述是:

只要微觀粒子處于「可能被精確測量」的環境下,它就會自動塌縮,并不需要等待「觀察者」就位。

所以歸根到底,量子實驗仍然是不以主觀意志為轉移的。

眼見為實?

只不過,我們無法精確測量,只能用概率分布來計算這個客觀世界,那么,薛定諤的貓真的存在嗎?

一開始,包括薛老師和玻爾本人在內,沒有人相信世界上真會有不死不活、既死又活的貓。

可是不久之后,科學家們驚恐地發現,這件看似顯然的事,居然沒法證偽(證明貓不是疊加態)。

按理說,貓到底是不是疊加態,做個實驗不就明白了?

可惜,這個實驗至今做不出來——畢竟,我們沒法讓貓產生干涉條紋啊!

證偽不行,證實的方法倒是有一個:把這只貓造出來。

令人細思恐極的是,我們已經做到了。

1996

年,美國人夢露(男)用單個鈹離子制成「薛定諤貓態」并拍下了快照,發現鈹離子在第一個位置處于自旋向上的狀態,而同時又在第二個位置自旋向下,而這兩個狀態相距

80 納米之遙!這是人類有史以來第一次,親眼「看」到活生生的量子疊加現象。

不過,這畢竟只是單個離子,和貓相比還差了十萬八千里啊!

2004 年,潘建偉團隊首次實現了多光子的薛定諤貓態。雖然這只貓的身材依舊苗條——渾身上下只有 5 個光子,但還是令玻爾的追隨者信心大增。

這說明,從單個微觀粒子到嚴格意義上的薛貓(宏觀量子疊加態),也許只是量變而非質變,它被親切地稱為:薛定諤的小貓。

如果繼續增加粒子數量,是不是能把小貓慢慢喂肥成大貓呢?

然而,現實很殘酷:目前「薛貓」的最高紀錄,仍然是潘建偉 2012 年實現的 8 光子疊加態。要知道,為了增加區區 3 個光子,實驗用了整整 8

年時間。可想而知,要讓貓身上億個原子同時處于量子疊加態,絕非易事。在樂觀者看來,這不過是暫時的技術困難,假以時日遲早會攻克;但也有人認為,量子世界與宏觀世界之間存在著一道天然的結界,像貓一樣大的宏觀疊加態,也許是這個宇宙明令禁止的。

有朝一日,能不能造出一只眼見為實的大薛貓,至少現在,我們還不知道。

但是我們已經知道:即使是小貓,也蘊含著無比驚人的能量。

1935 年,薛老師很忙。

除了 N 多前女友和養貓以外,薛老師發現了量子的另一個詭異之處,而當時幾乎沒有人注意到這個問題。

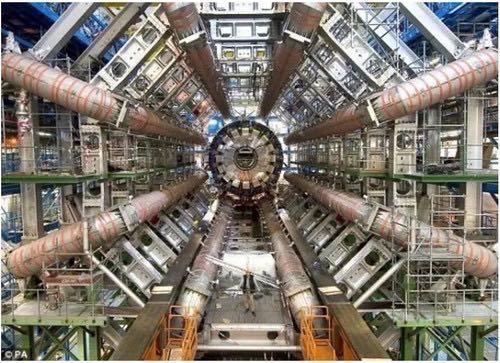

為了研究微觀世界,看看原子核這個大西瓜肚子里都有些什么籽兒,科學家祭出了最強大的武器:粒子對撞機。

歐核中心(CERN)的加速器就是干這個的:

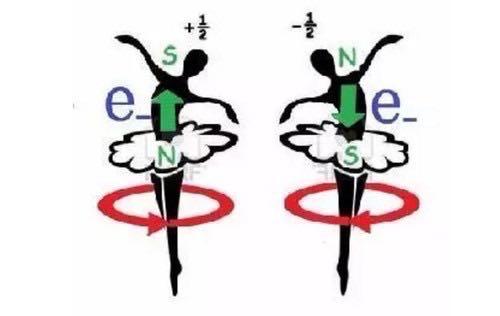

最常見的現象是:母粒子被撞擊后,分裂成兩個更小的粒子 A 和 B。

因為能量守恒原理,子粒子能量相同,方向相反。比如說,因為母粒子靜止不動,所以分裂后的子粒子 A 向左邊飛,B 一定往右邊飛,這樣才能左右抵消。同理,A

的自旋(角動量)向上,B 的自旋一定向下。至于具體是向上還是向下,這是個隨機事件,必須觀測后才能知道。

那么問題來了:根據量子理論,在不被觀測的情況下,粒子處于多種可能性的疊加態。

舉個例子。

就像箱子里那只不死不活的薛定諤的貓一樣:A 和 B 這對龍鳳胎粒子,自打出娘胎起,他們的性別就沒確定,直到有人來看了一眼,這才瞬間分出男女!

然而和薛貓不同的是,箱子里的貓只有一只,孿生粒子卻有兩個。而且,這兩個粒子即使相隔很遠很遠,疊加態也能保持不變。如同在千里之外,瞬間產生聯系……

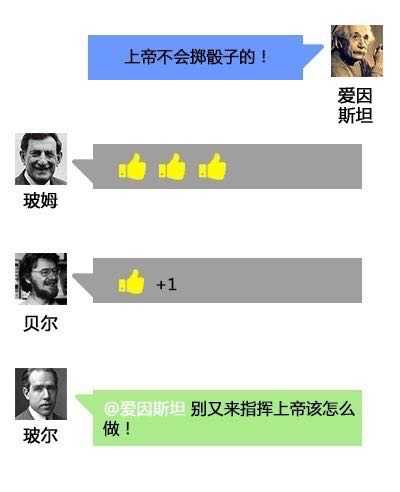

是時候@愛因斯坦了。

來自幽靈的威脅

大家都知道愛因斯坦創立了相對論。但很少有人知道,大神在 35 歲就已經功成名就(完成狹義+廣義相對論),而在之后 40

年的悠長歲月里,他其實都在糾結一件事:量子力學。曾經,他也是一個集美貌與才華于一身的男子:

研究量子力學 30 年之后:

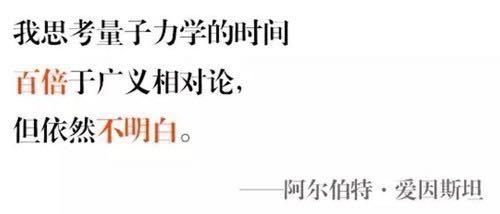

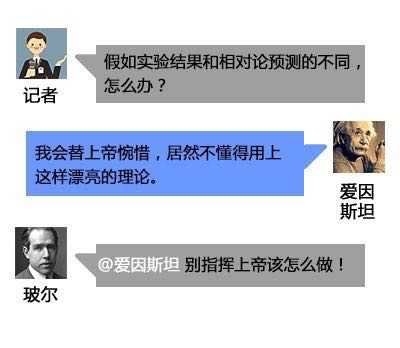

能讓愛因斯坦這種大神級人物「不明白」的,不是深奧的理論和復雜的公式,而是宇宙的意義。

愛因斯坦深信,宇宙在本質上是高度和諧的,這種和諧是可以通過數學之美體現出來的。

所以,一個理論如果不美,倒不是說一定是錯的,但它肯定不夠本質。

在更高的層面上,和諧,比對錯更重要。而量子力學,在愛因斯坦看來,就是一種不和諧(不完備)的理論。

比如,量子力學的核心思想是:

微觀世界的一切只能用概率統計來表達,而具體到單個的粒子,它的狀態是不確定的疊加態。把這個粒子放大 N 億倍,就成了薛定諤的貓。

這是第一個讓愛因斯坦不爽的地方:量子力學否認了物質的實在性。

愛因斯坦認為,根本不存在薛定諤思想實驗中那只不死不活的疊加態的貓。貓的死活在觀測之前就是定數,只不過愚蠢的人類看不見箱子里發生的一切,只能推測出「50% 活

or 50% 死」的概率。你是不是突然有一種,和愛因斯坦英雄所見略同的感覺?

打個不太恰當的比方(給量子打個恰當的比方真的好難!):

比如,我在知乎的粉絲男女比例是 80:20。

我相信,每個關注我的知友,一定都對自己的性別深信不疑。

然而,那些發明量子力學的瘋狂科學家們,他們竟然說:80:20 的比例,說明每位知友的性別是不確定的,見面時 80% 的可能性會變成男生,20%

的可能性變成女生!

因為只有這樣我才能解釋,為什么線下活動時見面的都是男生,而索要福利的都是女生。至于女生為什么沒來,可能是出于一些很簡單的原因,比如當天身體不舒服。

僅僅因為我們不知道背后的原因,就認為人的性別是可以按一定概率隨機改變的,純屬不切實際的猜想。